-

2026年の幕開け!60年ぶり丙午の一年は“やり抜く!”をスローガンに!!

何事も決断し、実行した限りはどんな困難があろうと“やり抜く”姿勢が大事ですよね!!

さて皆さん!いよいよ令和8年の幕が開けました!上の写真は毎年恒例の新年会の模様を写したものですが、おかげさまで今年の宴も盛況に結ぶことができました。今年の私たちのスローガンはずばり“やり抜く”です。これは前年度のスローガンである“決断と実行”を受けたもので、様々な立場でくだした“決断”を“実行”へと移した限りはどんな困難が待ち受けていようと“やり抜く”意思を持とうではないか、という社長の気持ちからあらわれたものです。今年も米国によるベネズエラ侵攻や、突然の衆議院選挙、例年にない豪雪など、波乱含みのスタートになりましたが、私の“やり抜く”対象であるゼロ災害達成に向け、この1年を“やり抜く”つもりです。それでは2026年最初のファミリーレポートスタート!

-

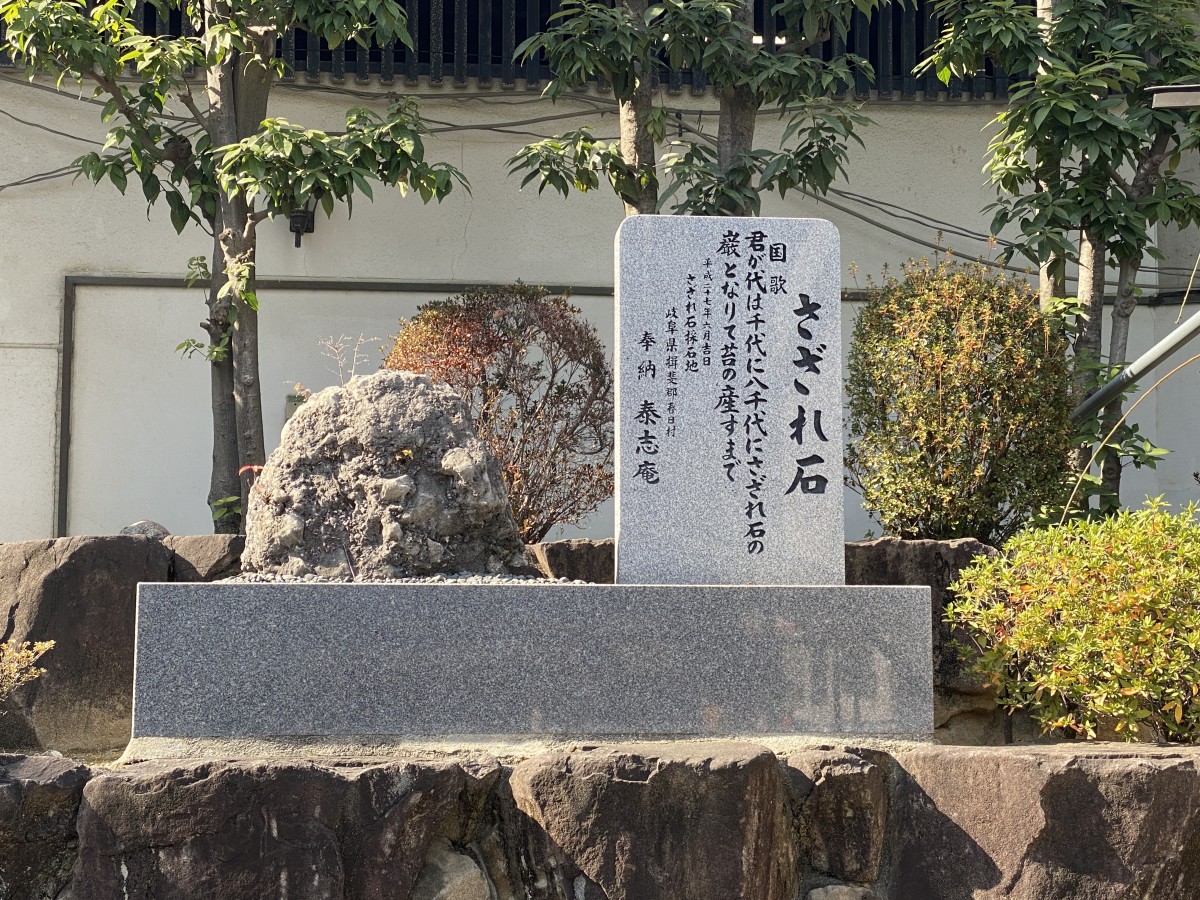

さて、今年もいろんなお年始の行事があったですが、ボクらの初もうでは大阪天満宮だったですよ。今は残念ながらご本殿の御屋根が葺き替えの工事中なので、今回皆さんには、境内にあるさざれ石の写真を見てもらうことにするです。さざれ石ってボク初めて見たですが、小石が集まって固まった岩のことをさざれ石って呼ぶんだそうで、日本の国家「君が代」の歌詞にも登場する、さざれ石が巌となって苔が生えるまで平和が長続きするようにっていう願いが込められてるみたいです。大阪天満宮のほかにも茨城県の鹿島神宮や、埼玉県の観音寺、同じ近畿地方だと京都の北野天満宮にもさざれ石があるですから、チャンスがあれば見に行くといいですね。

-

夏の暑さが嘘みたいな今年の冬だけど、パパの会社は冬期保安活動の真っ最中だよ。写真は期間中の恒例行事の冬期保安訓練の時のモノなんだけど、厳しい寒さの中、ほぼ一日を使って座学や実技に取り組んだよ。暑い夏場は熱中症に特に注意しなきゃだけど、寒い冬場は脳梗塞やくも膜下出血やなんかの血管に関係する病気が起きやすいから、まずは防寒対策や室内と室外作業の温度差に注意して、仲間や自分の健康状態をこまめにチェック。あと、血管の急病はスピードも大事だから、万が一のことを考えて、誰かが倒れた時のために、救急搬送のシミュレーションをしておくのもいいと思うよ。冬期保安活動は夏期に比べて長いけど、プロとしての誇りをもってみんなで事故トラブルゼロをやり抜いてね!

-

今年の干支である丙午(ひのえうま)は、十干の「丙」と十二支の「午」が組み合わさったもので、情熱や勢いが高まり、物事が大きく動き出す転換の年とされています。また、丙は陽の火を表し、午も火の属性を持つため、「天も地も火」という非常にエネルギーに満ち溢れる年になると言われています。そんな丙午を迎えるにあたり、私も何か新しいことにチャレンジしたいと考え、今はオンラインで教わるピアノレッスンをネットで探しているところです。昔から憧れてたんですよね。さて上の写真は、新年会の前にパパと訪れたホテルのラウンジでいただいたお抹茶です。実は私の採用選考の会場がこのホテルで、その際にいただいたのがこのお抹茶だったんです。新しい挑戦も初心を忘れずってことで、少し奮発しちゃいました。もちろんお味は昔と変わらず、結構なお点前でしたよ。

-

というわけで、様々な視点から2026年のスタートをお伝えしましたが、皆さんの新年はどのような幕開けになりましたか?上の写真は新年の恒例行事である、安全祈願祭の前に撮ったものなのですが、今年もご覧の通りの青空で、雲一つない“ピーカン”でした!ちなみにこの快晴のお天気を表す“ピーカン”という言葉の由来なのですが、諸説あるようで、たばこのピース缶(ピース缶の色が青空を連想させる濃紺であったことから、ピース缶→ピーカン)説や、ピントが完全(カメラのピント合わせが快晴の日は簡単だったことから、ピントが完全→ピーカン)説など、他にも色々あるようです。今年はこの日に限らず、雨が降らない日が記録的に続いている地域が多いようですが、皆さんも乾燥のし過ぎには十分注意してくださいね!それでは2026年もご安全に!

就活戦線異状あり?!昨今の転職市場に見えてきた“ホワイトtoブルー”の潮流って?!

AIの台頭で見えてきた“ヒトの力”でしかできないお仕事の新しい価値について by管太郎

さて、早速ですが皆さんは“ホワイトtoブルー”という言葉を耳にしたことはありますか?実はこのホワイトtoブルーという言葉は、転職用語として広く使われている言葉で、主にオフィスワークを中心としたホワイトカラー職から、現場作業や技能を必要とするブルーカラー職への転職を指します。転職市場の潮流としてホワイトtoブルー転職が目立ってきた背景には、今後のさらなるAIの台頭により、今就いている仕事が奪われてしまうのではないかという、ホワイトカラー職特有の不安を感じている人が多く存在し、その人たちがAIに代替えされにくい技能を要するブルーカラー職へ流れる、という動きがあるようで、その動きはどうやら今後も加速すると考えられています。

あるデータでは実際に、ホワイトからブルーへ転職した人の4人に一人が年収増加を経験しているようですが、ただしブルーカラーで“稼げる”ようになる、までには5年、10年といった長い下積みを経て技術を獲得した人に当てはまることが多く、誰もがすぐに高収入を得られるというわけでもないので、暑さ、寒さなどに代表される就業環境の変化も含め、実際に転職するには相応の覚悟が必要です。よって容易な考えによる転職は見直したほうが無難でしょう。

ホワイトtoブルー以外にも、アメリカでは“ブルーカラービリオネア”という言葉が生まれており、技能職で富を築く人が実際に増えてきているようです。考えてみれば、医師、弁護士、会計士など、ホワイトカラーを代表する様々な高収入を見込める職業が、AIに取って代わられる時が近づいている今、ブルーカラーを一生の仕事にしたいと考える人が増えるのも、自然な流れかもしれませんね。AIの進化により、就活市場はおろか、今後の教育全体の在り方も変わってくるかもしれません。私としては、超売り手の採用市場の現在、少しでも多くの仲間が増えることを切に願っています。それでは本日のレポートはこれにて終了、皆さんどうぞご安全に!

冬は寒いだけじゃなく、空気の乾きにも対策が必要です!3大乾燥トラブルの注意ポイントについて!

お肌に!感染症に!防火に!冬の暮らしで気を付けたい乾燥トラブルについて! Byケイ子

冬は気温の低下により、空気中の水分量が少なくなり、さらに室内は暖房の使用で乾燥しやすくなります。この季節の感想は、肌トラブルや感染症リスクの増加、火災の危険性など、様々なトラブルを引き起こす可能性が高くなります。そこで今回は、それら3つの乾燥トラブルについてお伝えいたします。

●冬の肌荒れ対策について

冬は気温と湿度が低下し、空気が乾燥するため、肌の水分が蒸発しやすくなります。また、暖房の使用も室内の乾燥を招き、肌の水分が奪われる原因となります。加齢によるセラミドの減少も肌の乾燥を進行させます。そんな冬の肌荒れ対策には、毎日の保水と洗いすぎないことが重要です。具体的な例としては保湿剤をこまめに使用し、入浴時は40℃以下の湯で短時間で済ませ、体を洗いすぎないようにしましょう。また、室内では加湿器を使用し、室内の湿度を40%〜60%に保つことが理想的です。加湿器がない場合は、濡れタオルを干すことでも湿度を上げられます。

●冬の感染症対策について

冬に流行しやすい感染症としては、高熱や関節痛などを伴うインフルエンザ、のどの痛みや発熱、倦怠感などの症状が出る新型コロナウイルス、また今年は例年より感染報告が多く、注意が必要なマイコプラズマ肺炎、他にもノロウイルスが原因で、嘔吐や下痢、腹痛を引き起こす感染性胃腸炎など、枚挙にいとまがありません。そんな感染症予防の基本は“感染経路の遮断”です。感染症は主に飛沫、接触、空気による感染で広がるので、手や指をこまめに洗ったりアルコールで消毒するのが効果的です。室内では温度を20~25度、湿度は50~70%を目安に保ちましょう。また、適度な運動やバランスのとれた食事をこころがけ、免疫力を上げるのも十分な対策になりますね。

●冬の火災対策について

冬は空気が乾燥し、暖房器具を使う機会が増えるため、火災が発生しやすくなります。しかも火災の約4割は12月から2月に集中しており、特に注意が必要です。火災を防ぐにはまず、寝たばこはしない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロの使用中は日のそばを離れない。コンセントのほこりをこまめに清掃する。という4つの習慣と、安全装置付きの暖房器具を使用する。住宅用火災警報器を点検し、10年を目安に交換する。整理整頓し、防炎品を使用する。消火器を設置し、使い方を確認する。

高齢者や身体の不自由な人の避難経路を確保する。地域での防火防災訓練に参加する。という6つの対策を最低限心がけ、防火に努めましょう。

以上、今回は簡単ではありますが、ついつい怠りがちになる冬の感想対策についてお伝えしましたが、皆さんの暮らしを安心・安全に関する小さなチェックくらいにでもなれればとてもうれしいです。それではきょうはここまで、次回までごきげんよう。

冬の食卓の強い味方!いろんなあったかお鍋料理のルーツや豆知識をレポートするよ!!

名前の由来から歴史まで!おなじみの鍋料理について調べてみたよ! Byハカル

皆さんこんにちは!今回のボクのレポートは、寒~い冬にはとってもありがたい、お鍋料理についてだよ。前に世界中の鍋料理のお話をしたことがあるけど、今日はそれよりもボクらになじみの深いお鍋について、チョットだけ深掘りしてみたから、最後まで是非見てね。

●おでん

まずはボクが大好きなおでんからお話しするね。まず、おでんのルーツは室町時代に広まった豆腐田楽(とうふでんがく)で、1200年以上の歴史があるよ。ルーツが豆腐田楽だから、「田楽」に「お」をつけた「おでんがく」から、さらに「がく」を省略した「おでん」っていう名前が世の中に定着したんだって。もともとの豆腐田楽は、拍子木型に切った豆腐を串に刺して味噌をつけて食べる料理だったんだけど、江戸時代の初め頃からは豆腐以外の食材も使うようになって、今みたいに煮込むスタイルになってきたのは江戸時代の後のほうからなんだって。あと、大阪ではおでんのコトを関東煮(かんとうだき)っていう人もいるみたい。ちなみにパパもその一人だよ。

●しゃぶしゃぶ

次にご紹介するのが、お鍋の中でもちょっとリッチな気分のしゃぶしゃぶだよ。このお鍋のルーツは意外にも中国北京の涮羊肉(シュワンヤンロウ)っていう羊肉料理にあって、日本に伝わってきたのは1950年頃、それからは徐々に和のスタイルに発展して、「しゃぶしゃぶ」っていう名前がついたんだ。この名前は大阪のあるお店の店主さんが名付けたそうで、当時の従業員さんがたらいでおしぼりを「じゃぶじゃぶ」とすすぐ音と、お肉ををお湯の中で揺らす様子が似てたからだそうで、それまでは「牛肉の水炊き」っていう、あんまりにもそのまんまじゃん!っていう名前で呼ばれてたんだって。あなたはポン酢派?ゴマダレ派?ボクはねぇ、う~んと、、、ブレンド派!!

●チゲ鍋

最後にご紹介するのは、お隣韓国の定番鍋料理、チゲ鍋だよ。チゲっていう言葉はそもそも韓国では鍋料理全体を指す言葉なんで、チゲ鍋を日本語に直訳すると“鍋鍋”になっちゃうんだ(笑)。だからこれからはチゲっていうことにするね。日本でこのチゲが定着したのは1980年頃って言われてて、当時の激辛ブームに乗っかったのがそのキッカケ。種類は豊富で、一番有名なのがおなじみのキムチチゲ、あと豆腐がメインのスンドゥブチゲ、テンジャンっていう韓国のお味噌を使った辛くないテンジャンチゲ、変わったところではハムやソーセージを入れたプデチゲなんかもあるみたいだよ。皆さんはいくつ知ってた?

寒い日がまだまだ続きそうだけど、もしも今日のメニューに迷ってる人がいたら、ゼッタイにお鍋をおススメするよ!というわけで今日のボクからのレポートはおしまい、とれじゃあ次の回までバイバーイ!

午年の今年最初のクイズはやっぱり馬にちなんだ問題ですね!!

感染症が怖いのは人もお馬さんも一緒みたいですね! Byたくみ

Q.感染症の予防で「うがい」をしてるおうまさんがいます。さて、そのおうまさんはいつうがいをしてるですか?